2025/03/05 11:06

「食べること」は、単にお腹を満たすだけでなく、

子どもの未来をつくる大切な要素です。

幼児期の食習慣は、大人になってからの食の好みにも

影響を与えることが分かっています。

特に味覚の発達には、どんな食材に触れるか、

どのように味を経験するかが重要です。

では、子どもの味覚はどのように育つのでしょうか?

そして、親としてどんな工夫ができるのでしょうか?

今日はこちらについてお話しします♡

味覚はどう育つ?

私たちの味覚は、生まれた瞬間にすでに備わっているわけではなく、

成長とともに発達します。

研究によると、妊娠中や授乳期に母親が食べたものの風味が、

赤ちゃんの味の好みに影響することが分かっています(Mennella & Beauchamp, 2002)。

また、3歳頃までの食の経験が、

その後の食習慣に長く影響を与えるとも言われています(Nicklaus, 2016)。

幼児期にさまざまな味を経験することで、

子どもは自然と多様な食材を受け入れやすくなります。

逆に、特定の味や食材に偏った食生活をしていると、

苦手な味を克服するのが難しくなることもあります。

だからこそ、親ができるだけ幅広い食の体験を提供することが大切です。

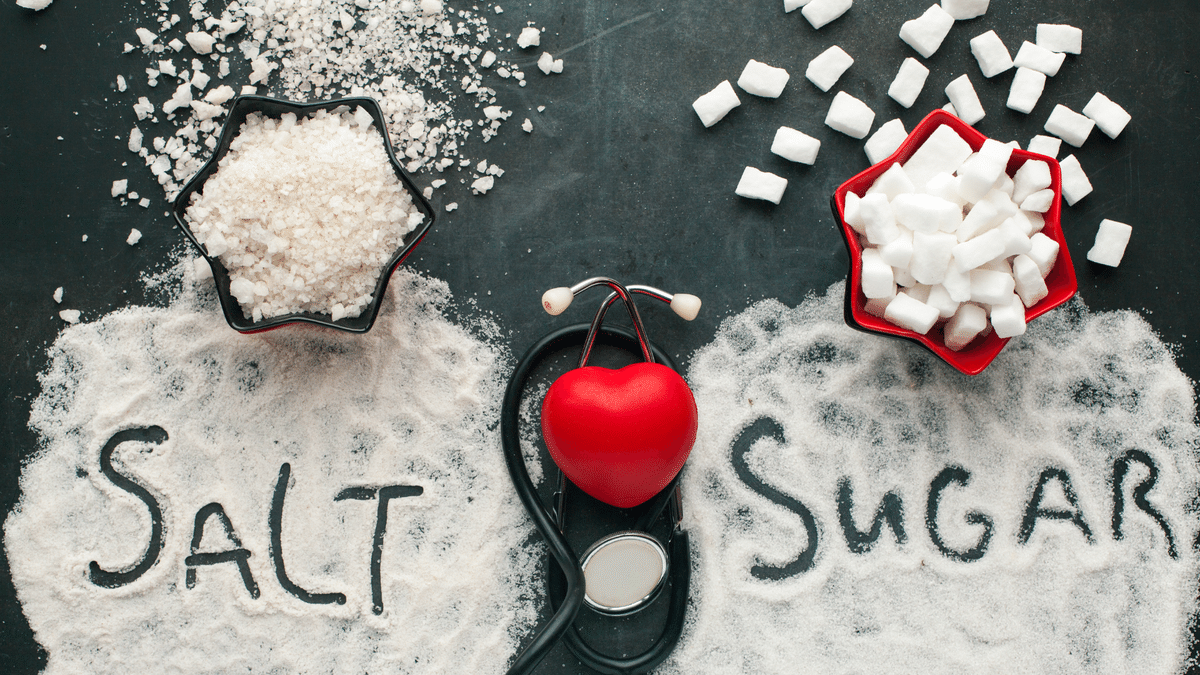

砂糖や塩分との付き合い方

「子どもには甘いものを与えすぎない方がいい」

「塩分を控えたほうが健康に良い」… そう言われることが多いですが、

実は極端に制限するよりも「自然な形で慣れさせる」ことが大切です。

幼児は本能的に甘味や塩味を好む傾向がありますが、

その嗜好は経験によって変わります(Beauchamp & Cowart, 1990)。

例えば、人工的な甘さではなく、果物の自然な甘みを楽しむ機会を増やすことで、甘味の感覚を適切に育てることができます。

また、塩分についても、昆布や鰹節の「だしの旨味」を活用することで、薄味でも満足感のある味付けが可能になります。

完全に排除するのではなく、

適切に摂取する習慣をつくることが、

長期的に健康な食生活を送るカギになります。

簡単に実践できる食育アイデア💡

味覚を育てるために、日々の食事の中でできる工夫を紹介します。

親子で「味比べ」を楽しむ → 同じ野菜でも、生・蒸し・焼きの違いを体験すると、味の感じ方が変わることを学べます。

「だしのうまみ実験」 → 昆布や鰹節を水に浸して、時間とともに変わる風味を観察。うま味の違いを体感できます。

「味の言葉を増やす」 → 「甘い」「しょっぱい」だけでなく、「まろやか」「さっぱり」「コクがある」など、豊かな表現を使うと、子どもも味を意識しやすくなります。

こうした体験を通じて、子どもは「食べること=楽しい!」と感じることができます。

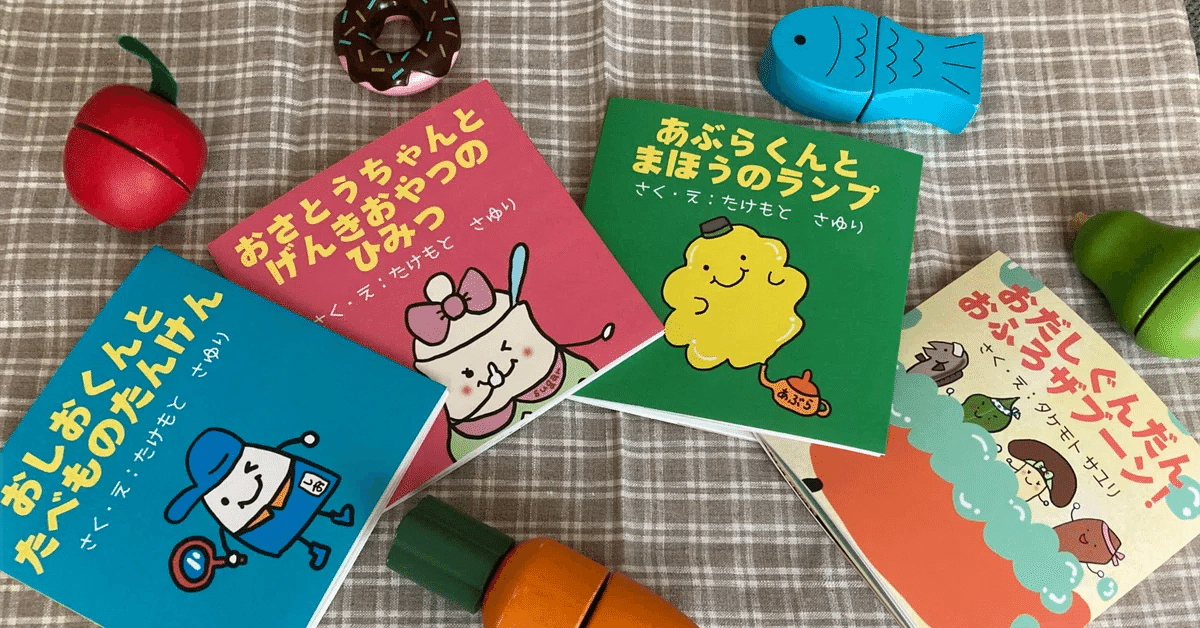

この考えを絵本に込めました!

「食育ってむずかしそう…」と感じる方もいるかもしれません。

だからこそ、私は「子どもが楽しみながら学べる」 ことを大切にして、

食育絵本を作りました。

例えば、『おだしぐんだんおふろザブーン!』 では、

昆布や鰹節、煮干しや椎茸が「おふろ」に入ることで、

だしのうま味が引き出される様子を楽しく描いています。

これを読むことで、子どもたちは自然と「だしの大切さ」を

感じられるようになっています。

絵本を通して、親子で「食の体験」をするきっかけになれば嬉しいです。

ぜひ、お子さんと一緒に読んでみてくださいね!

まとめ

味覚は幼児期の食体験によって育つ

砂糖や塩分は極端に制限せず、適切に慣れさせることが大切

親子で楽しめる「食育の工夫」を取り入れると、食の好奇心が育つ

食育の考えを絵本に込めて、楽しく学べる機会を提供!

「食べることは未来をつくる」 子どもたちが健やかに育つために、

食の楽しさを一緒に広めていきましょう!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!

この記事が、日々の食事に役立つヒントになれば嬉しいです😊